一、認識供應鏈體系和產業鏈布局

討論制造業供應鏈,首先需要了解什么是供應鏈,供應鏈的實力體現在供應鏈的體系方面還是體現在供應鏈管理方面?制造業產業鏈的全球布局取決于哪些因素?

目前,供應鏈是個大熱點,很多人都在談供應鏈,但是要用準確的語言概括出來什么是供應鏈卻并不容易。根據國家標準《物流術語》的定義,供應鏈指的是生產與流通過程當中所涉及的將產品或服務提供給最終用戶的上游與下游企業所形成的網鏈結構。我個人覺得這個定義雖然是從供應鏈的架構角度給出了供應鏈的下的一個定義,但定義并沒有完全呈現出供應鏈的本質和內涵。這個定義既沒有反映出供應鏈鏈主的核心地位,也沒有反映出供應鏈這個鏈接的紐帶是什么?

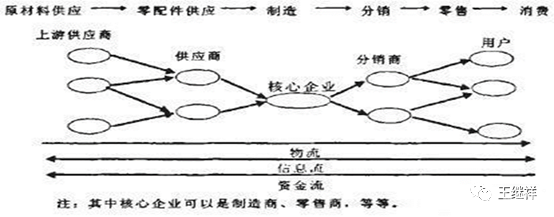

我個人認為,如果從網鏈結構角度來下定義,供應鏈是指生產與流通過程當中,以鏈主企業為核心,以物流、信息流、資金流、商流實現融合的“四流合一”為主要特征,以上下游的供求關系為紐帶,把上下游串起來形成的網鏈結構。

供應鏈的網鏈結構,決定了供應鏈的產業布局牽一發動全身,不是一兩個企業的搬遷就可以重新調整產業鏈布局。也說明供應鏈的產業布局搬遷問題是個系統工程,能否搬遷是由供應鏈的體系核心競爭力所決定,不是由供應鏈管理所決定。

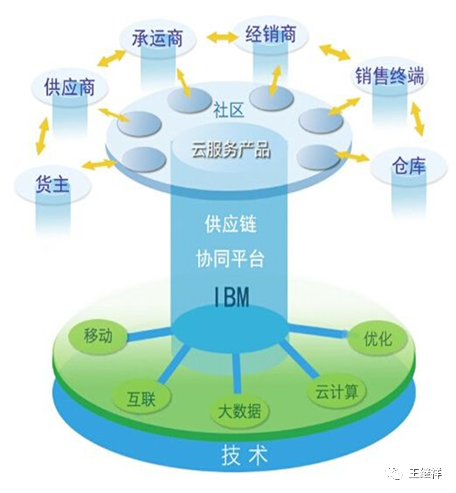

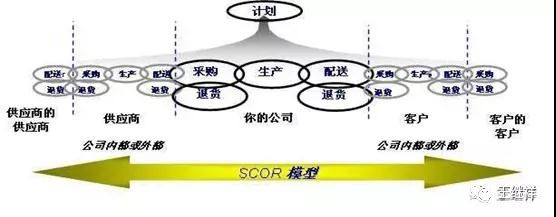

隨著供應鏈的發展與演變,反映供應鏈本質的要素已經不是供應鏈的網鏈結構特征,而是體現在供應鏈體系內企業組織形態間如何實現高效協同。因此,在幾年前國家把供應鏈上升為國家戰略是,國務院發布的文件中對供應鏈做出了最新的定義。國務院文件是從供應鏈的功能角度上對供應鏈做的重新定義,強調的是:供應鏈是以客戶需求為導向,以提高質量和效率為目標,以整合資源為手段,實現產品設計、采購、生產、銷售、服務等全過程的高效協同的組織形態。

國務院文件對供應鏈最新的定義值得關注,它反映了目前國家層面對供應鏈的最新認識,對我們了解供應鏈更有意義。國務院關于供應鏈最新定義是從供應鏈的功能角度上來探討供應鏈的,強調了供應鏈是以鏈主企業為核心,向上下游延伸,統一進行管理調度形成的一種高效協同的組織鏈條和組織形態。

為什么供應鏈現在更多的強調高效的協同而過去更多地強調網鏈結構?因為過去供應鏈更多的是保障供應,供應鏈的供求關系與體系結構更為重要,當時缺乏最新的技術支持,供應鏈企業間做到高效協同很困難,但高效協同一直是供應鏈的追求目標。

隨著大數據、云計算、物聯網、人工智能、智能制造、區塊鏈等現代技術高速發展,供應鏈體系架構上的各個企業不僅可以實現四流合一,而且可以借助現代信息技術支撐,對供應鏈體系進行高效的組織、調度、管理,實現高效協同。這是隨著技術的發展發展給出的供應鏈的新定義。

供應鏈是一個組織形態、是網鏈結構,那么它本身就是一個體系。那么,什么是供應鏈體系?我們當然可以給出一個很學術范的定義,但我看過很多的關于供應鏈的體系描述與定義,感覺都不夠形象,沒有視覺感。為此,我對供應鏈的體系,給出了一個自己的描述與定義。我認為:供應鏈是個系統,其體系由“一硬、一軟、一網、一平臺”組成;“一硬”指的是供應鏈體系中以物品這種具有“物理屬性”的硬體特征所組成,屬于以實實在在的物質為核心形成的一個物品鏈條,這個鏈條是由產業鏈、物流鏈組成;“一軟”指的是供應鏈當中的信息鏈,是由物流信息、資金流信息、商流信息等組成;“一網”指的是由一硬一軟虛實結合,上下游鏈接的網鏈結構;“平臺”指的是供應鏈系統高效協同的管控平臺。

從制造業角度來講,供應鏈鏈主雖然是供應鏈的組織核心;但產業鏈才是供應鏈體系的核心;產業鏈布局決定供應鏈體系的布局;我們講供應鏈的搬遷,或者說中國制造業供應鏈的攻防,更多的是講制造業產業鏈的搬遷。

二、中國制造業供應鏈體系:實力與短板

關于中國制造業的實力,這個話題很不好講,因為中國人,從官員到專家,站著的不多。因此,雖然中國是世界制造業的第一大國,制造業規模很大,但講中國制造業不行,外強中干,非常落后才是政治正確,如果說我們制造業如何強大,則會被罵的體無完膚,往往被歸入所謂“戰狼”系列。當然,中國制造業確實也存在很多很多的短板,也面臨著很多很多的問題,目前也需要謙虛謹慎,不宜張揚,不能妄尊自大,但我個人覺得,對我們中國制造業的供應鏈實力也沒必要那么的不自信。

最近有一個帖子刷屏,那是五六年前我們工信部苗部長的一篇講話,把中國制造業劃到三流的水平,與世界制造業強國相比存在著很多的短板,我們的差距非常大,我們落后的地方非常多。這個講話是對于前幾年一些“厲害我的國”的言論的回復,也是對一些腦袋發熱的人澆點涼水,避免盲目自信,文章引用的也主要是前五年的數據。

由于大家都覺得中國制造業與世界相比有太多差距,才是三流水平,隨著新冠疫情的爆發,制造業強國紛紛準備出臺補貼和扶持政策,要讓制造業出中國,很多人當然就心慌了,認為:隨著跨國企業供應鏈的搬遷,三流的中國制造業可能會不堪一擊,一下子爆發出很多的問題!

其實,五六年來中國制造業已經突飛猛進,現在中國制造業到底發展到了什么情況?真的是三流水平嗎?目前我們制造業在世界上到底屬于幾流水平呢?我想我不做判斷,還是讓數據說話吧,我們至少要遵循實事求是的原則。

在國內外供應鏈攻防當中,我們必須真實的分析中國制造業供應鏈體系的真正實力,同時也要看到我們的短板。我們既不能放大我們的實力,也不能放大短板,還要高度重視我們面臨的對手,因為只有知己知彼,才能百戰百勝!

下面我們從中國制造業的規模、體系、技術三個角度來來實事求是的進行分析。

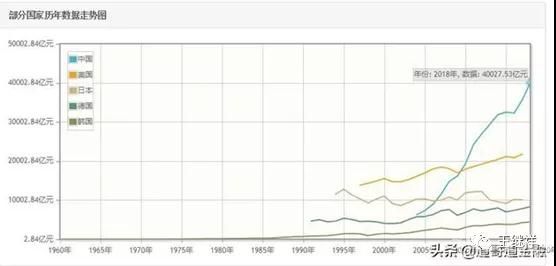

首先看制造業規模,他反映的是制造業供應鏈的“大”。從規模上看,根據權威統計,2019年中國制造業規模比第二名、第三名、第四名、第五名加起來的總和還要大,其實2018年我們制造業規模就差不多就相當于第2~5名的總和了。據統計,2018年中國制造業新增產值40027億美元,美國制造業產值21733億美元(2017年),日本10073億美元(2017年),德國8324億美元,韓國4409億美元。中國制造業產值分別是美國的184%,日本的397%,德國的481%,韓國的908%。很顯然,中國制造業規模是世界上最大的,而且從產值看,遠遠高于美國、日本、德國等制造業強國,制造業產值每年的增速也是遠高于美國、日本、德國的增速。2019年中國制造業產值繼續保持6%左右的增長,而且其它國家制造業不是負增長就是停滯,據此推算,中國目前制造業工業總產值目前已經超過了美國+日本+德國+韓國的總和。

跟供應鏈體系相關的是物流鏈規模,中國目前也是占世界第一。其中中國快遞業務量占世界的50%。但是主要業務集中在本土,中國在本土的物流服務做得很強。中國制造業產業鏈實際上是走向全球的,制造產品的出口也是世界第一,但在中國制造業走向全球的過程中,中國的物流鏈沒有跟上,是一個最大短板。目前中國外貿出口產品的物流鏈主要被國外的物流企業所控制。

第二,從制造業產品體系上,看制造業產品鏈體系的“全”。根據權威資料,中國制造業體系是什么樣的規模呢?到現在為止我們已經建立起來涵蓋41個大類,207個中類,666個小類的完整的工業體系,而且也是全世界唯一的擁有聯合國產業分類當中所列全部工業門類的國家。也就是說,聯合國對工業所有的產品分類中,中國都能生產,是體系最完善的,而其他國家都有相應的不能生產的品類,體系具有很多短板和缺口。

第三,從制造業專利技術數量,看制造業的技術實力。一般來說,制造業技術實力反映制造業“強”的內涵,這方面到底什么情況呢?有觀點說,盡管中國工業體系門類齊全,規模最大,但是中國制造業技術落后,外強中干。我不知道說中國制造業技術落后的依據是什么,但確實我們可以講出太多我們目前還不能生產的產品,講出太多制造產品中很多產品我們的技術還很落后,局部比較我們落后的方面實在太多了。

但也有奇怪的現象,這次中美貿易戰,有人說看了一下雙方加稅清單的攻防,怎么感覺美國出口的大都是農產品,中國出口的卻全是高新技術產品啊?而且從2006年中國高新技術產品出口就是世界第一位。當然,這也不能反映問題,因為真正我們需要的高新技術,美國控制不向我們出口。

分析制造業的綜合技術實力,從全世界公認的指標看,還的看從每年專利申請總數,根據權威數據統計,中國專利年申請總數已經連續9年世界第一,在世界的占比為40%,比美國+日本+韓國(也就是世界的第二、三、四名)的總和還多。

又有人說,中國專利年申請總數質量不夠好,也不能體現制造業技術綜合實力,真正反映技術實力的要看在國際上中國專利的申請總量,確實,過去中國國際專利申請數量與先進國家有差距。但最近我看到的數據,也就是就在本次疫情期間,今年4月最新的統計數據顯示,2019年中國國際專利申請總數已經超越了美國,躍居世界第一位。這體現的應該算是中國制造業供應鏈的技術實力了吧。

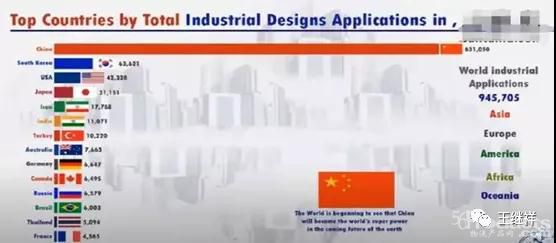

最近還有一個數據統計圖形刷屏,哪就世界各國工業設計應用數量,它反映了中國制造業工業設計的實力。圖中顯示,從1980年來,中國、韓國、日本等東亞國家在世界上的排名,中國穩居第一,遙遙領先,以至于網友網友說到:世界上只有兩個國家,一個是中國,一個是“外國”。該圖中表明,中國工業設計應用數量高達631050,將世界排得上名字的國家工業設計應用數量全部加起來都比不上中國。這也是中國制造業技術實力的一個側面。

因此,我們沒有必要妄自菲薄,中國制造業從規模、體系、技術角度上看,實力就擺在這里,我們到底是幾流水平我不知道,我們沒有必要夸大,同時自我貶低我們自己,人家也不相信,還會覺得我們虛偽。有時候自我貶低還會鬧出很多笑話。如前幾年我們的宗理說我們不能生產工具鋼,我們連圓珠筆芯都不能生產,但是當時情況是世界上工具鋼市場我們占70%,世界上大多數圓珠筆芯都是我們生產的。比如說很多領導都講我們物流成本比先進國家高兩倍,考慮單位GDP的物流作業量中國是發達國家6倍以上,實際上同口徑比較分析,中國物流成本是世界很低的,遠遠低于發達國家等等。

那么我們有沒有短板呢?當然我們也有很多短板,如果按照我們中國人的情節,只要是我們不能生產的,技術上不能第一的都作為短板,哪我們的短板就太多太多了。

首先,雖然很多跨國公司產業鏈布局在中國,但部分跨國公司供應鏈管理平臺并不在中國;雖然我們全世界高新技術產品出口第一,但很多出口的高技術產品都是外資或合資企業生產。

第二,中國產業鏈制造成本幾年來不斷上升。隨著中國經濟的發展,中國工人也要享受和分享發展紅利,工資的上漲是很正常的。隨著工人工資的上漲,勞動力成本不斷上升,中國制造業人工成本低的優勢已經不具備了;

另外,中國出現了一個非常不好的現象,即房地產炒作。隨著房價的上升,帶來的結果就是“超級地租”問題。在經濟學界,因為房地產價格上升,必然帶來工人房租、廠房租金、生活服務門店店鋪租金的全面上漲,從而帶來生活成本與制造業生產成本全面上升。由于房地產價格上漲是需要社會普遍承擔的,有具有強制性,每個人逃不掉的,就像不得不交的“稅收”,因此超級地租又被成為第二稅務局的稅收。中國房地產泡沫已經讓中國“第二稅務局稅收”水平遠遠高于一些發達國家了。這個很要命,即使國家把名義稅收降到很低水平,但第二稅務局稅收很高,也會趕跑制造業的。

根據相關統計,工業用地方面,中國工業用地價格約為美國的3倍。根據中國城市地價動態監測系統顯示,2017年第四季度全國主要監測城市工業地價約合120美元/平方米,而美國工業用地價格大多低于46.5美元/平方米,遠低于中國水平,預計目前中國工業用地價格更高了。。

超級地租必然帶來其他很多綜合成本的上升,造成產業鏈制造成本不斷上升,這時候即使國家降低稅收,但實際上制造企業承擔的第二稅務局的“稅收”高速上漲也讓制造企業苦不堪言。大家知道,從稅收上看,香港是全球稅收最低,市場最自由的地區,但香港超級地租的第二稅務局稅收最高,帶來結果就是香港制造業綜合成本最高,制造業只能搬遷,這是香港制造業空心化主要原因。

除了超級地租以外,中國精英鼓吹金融創新,資金加杠桿空轉炒作金融和虛擬經濟,最后造成中國制造業實體經濟的融資成本也遠高于世界發達國家;

此外,中國能源大量進口,能源價格也高于美國等先進國家;

還有:統計分析表明,由于美國制造業只保留了價值鏈高端的產品在國內生產,因此按價值計算評估,美國工人勞動生產率是中國的兩倍,否則也不能支撐美國工人的高工資待遇啊。

大家都知道,過去之所以全世界的制造業向中國轉移,最主要的一個原因就是中國制造業成本低。隨著制造業各項成本的上升,這才是跨國企業今后將制造業搬遷的最主要原因,也是疫情前很多跨國公司已經把制造業向越南、印度轉移的主要因素。

第三,部分高科技產品核心零部件中國還不能生產。盡管我們在規模上有很多世界第一,但是也必須承認,部分高科技產品的核心零部件我們不能掌控。這并不是說我們就不行,其實全世界很多國家都有大量的自己不能生產的產品,所以才需要供應鏈全球化,需要全球供應鏈的配套。但是,隨著疫情以后逆全球化趨勢發展,隨著中國制造業向高端領域發展,直接影響世界制造業強國的地位,勢必會引發一些國家對我們的制裁,這也會逼迫中國必須什么都需要自己生產,還都要做到第一,核心零部件必須做到準備好備胎。這也契合了中國人“什么都得是第一”的情節。

看來,這個世界真的在逼迫中國制造業最后走向只有中國與外國的局面!這是危還是機呢?我不知道。

第四,中國制造業技術水平雖然已經逐步趕上,但是我們的科學水平還差得太遠,后勁不足。未來,如果當我們在技術上沒有了跟隨對象,進入到無人區后,技術的發展必須要有科學的引領,目前中國原創科學的落后才是中國制造業最大的隱憂。

面對科學水平落后,華為的做法是吸收全世界科學家、數學家的智慧。但是,在未來競爭中,科學沒有國界,科學家有國籍,我們不在科學上盡快取得突破,中國制造業就不能在技術上持續保持領先,我們會永遠處于跟隨戰略,不能實現領跑,也永遠進入不了世界第一強國的行列。

以上是中國制造業供應鏈的基本情況,既要看到我們的優勢,要自信;更要看到我們存在真實短板,要自強!但不希望中國人自卑,永遠站不起來!

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58